高校校园中常分布着一批具有历史价值的老建筑,它们承载着学校的发展记忆与文化基因。将这类旧楼改造为校史馆,既能延续建筑生命,又能赋予其新的文化功能,实现“以史育人、以文化人”的目标。然而,老建筑改造并非简单翻新,需兼顾保护、功能与体验。以下是高校旧楼活化为校史馆的三个关键策略:

一、尊重原真性,保留历史痕迹与建筑语言

老建筑的价值首先在于其“时间印记”。改造过程中应坚持“修旧如旧、最小干预”原则,保留原有结构、材料、装饰细节乃至使用痕迹。例如,保留斑驳的砖墙、老旧的木窗、水磨石地面或具有年代感的标语,将其融入展陈设计中,成为“无声的展品”。同时,可设置“建筑档案角”,通过图纸、照片、口述史等方式讲述该楼的历史沿革,使建筑本身成为校史叙事的重要组成部分。这种对原真性的尊重,不仅体现对历史的敬畏,也强化了校史馆的独特氛围与文化厚度。

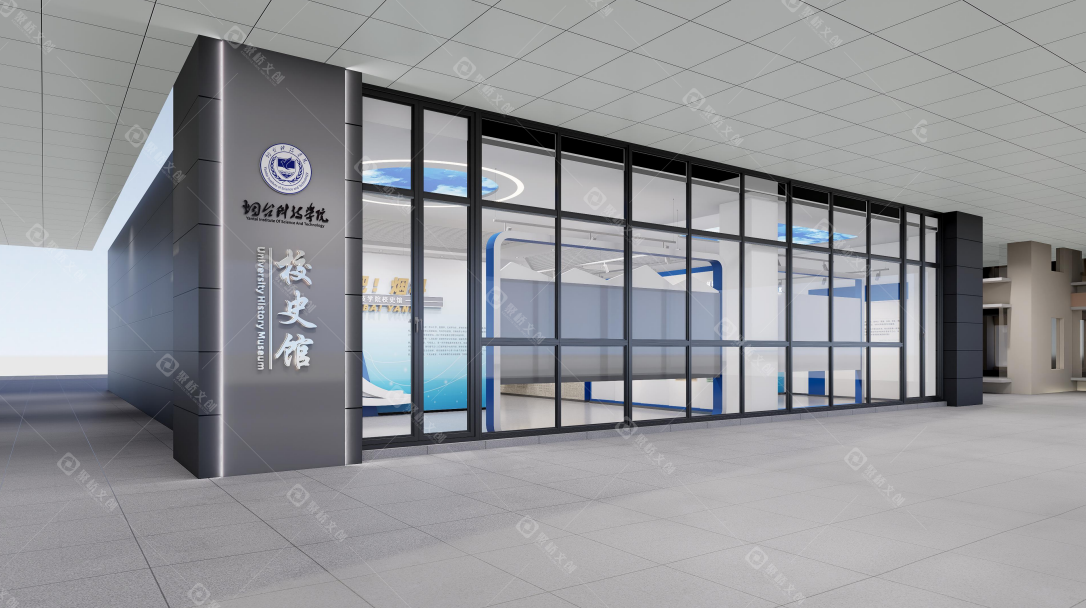

二、功能适配与空间重构,实现历史与现代的融合

老建筑原有功能多为教室、办公楼或宿舍,空间格局未必契合展览需求。因此,需在保护结构安全的前提下,进行科学的功能适配与空间重构。例如,打通部分隔墙形成开放式展厅,利用挑高空间打造沉浸式多媒体区,或将原楼梯间改造为“时光走廊”。同时,巧妙植入现代设施——如隐蔽式空调、智能照明、无障碍通道等,确保参观舒适性与安全性。关键在于“隐性更新”:新技术、新功能应服务于历史空间,而非喧宾夺主。

三、讲好“建筑+校史”双重故事,强化情感联结

校史馆不仅是展示史料的场所,更是激发认同感的精神空间。老建筑本身即是校史的一部分,改造时应将“建筑故事”与“学校故事”有机融合。例如,在曾作为抗战时期临时校舍的楼内,设置“烽火弦歌”主题展区;在老图书馆改造的馆中,复原当年借阅场景并展示珍贵藏书。还可邀请老校友参与口述历史采集,将他们的记忆与空间绑定,形成“人在、事在、情在”的立体叙事。这种双重叙事策略,让参观者不仅“看历史”,更“感历史”,实现情感共鸣与文化传承。

总之,将高校老建筑改造为校史馆,是一次对历史的致敬与再创造。通过尊重原真性、科学重构空间、融合双重叙事三大策略,旧楼不仅能焕发新生,更能成为承载记忆、启迪未来的文化地标。在保护与创新之间找到平衡,方能让老建筑真正“活”在校史之中。