在高校校史馆的策划与设计中,如何既清晰呈现学校百年发展的历史脉络,又生动展现其精神内核与办学特色?“线性叙事+主题展区”的复合式空间布局策略,正成为越来越多高校校史馆的优选方案。这种布局融合了时间逻辑的连贯性与内容表达的聚焦性,既保证观众“看得懂”,又确保体验“记得住”。

一、线性叙事:构建清晰的历史骨架

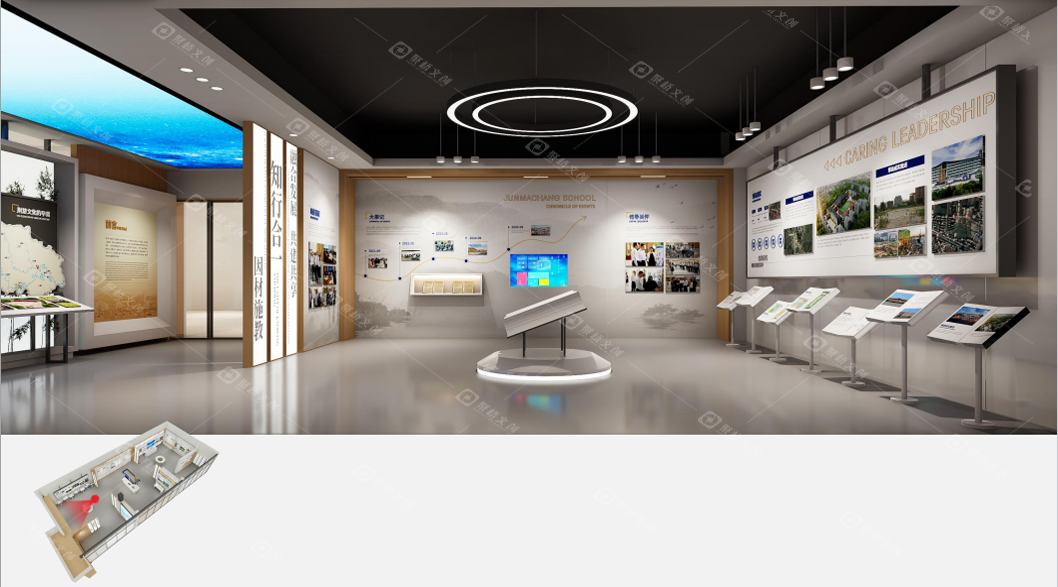

线性叙事以时间为轴,从建校起源、关键发展阶段到当代成就,形成一条贯穿始终的参观动线。这种结构符合人类认知习惯,尤其适合首次参观者快速建立对学校整体历史的认知框架。例如,入口处设置“时间长廊”,通过年表、大事记、年代照片墙等方式,引导观众沿着“过去—现在—未来”的路径自然前行,避免信息碎片化带来的混乱感。

二、主题展区:深化精神内核与办学特色

若仅有线性叙事,容易陷入平铺直叙。此时,穿插设置若干主题展区,可有效打破时间线的单一节奏,聚焦学校独有的文化基因。如设立“大师风范”专区致敬杰出校友与教授,“红色记忆”展区讲述抗战西迁或地下党活动,“学科之光”呈现重点实验室突破或行业贡献等。这些主题展区如同历史长河中的“高光时刻”,以场景复原、多媒体互动、实物展陈等方式,实现情感共鸣与价值传递。

三、动静结合,优化观展节奏

在线性通道中嵌入主题展区,还能巧妙调节观展节奏。线性区多为信息密集的图文展板,适合快览;而主题区则通过沉浸式剧场、互动装置、艺术装置等营造“慢体验”空间,让观众在行走中张弛有度。例如,在讲述上世纪80年代教育改革的线性段落后,进入“课堂记忆”主题区——复原老教室、播放当年学生录音、设置答题互动屏,瞬间将抽象历史转化为可感可知的生活片段。

四、灵活过渡,实现逻辑与情感的双重衔接

成功的布局还需注重线性与主题之间的自然过渡。可通过色彩引导、地面材质变化、灯光聚焦或导视系统提示,让观众意识到即将进入新的内容模块。同时,每个主题展区结尾可设置“回看时间轴”的小结点,帮助观众重新锚定历史坐标,避免迷失在碎片化内容中。

“线性叙事+主题展区”并非简单叠加,而是基于对校史深度梳理后的空间再创作。它既尊重历史发展的客观规律,又突出高校独一无二的精神气质。在这一布局智慧下,校史馆不再是资料仓库,而成为一部可步入、可触摸、可共情的立体校史书——让每一位参观者在时间之流中,读懂一所大学的灵魂。