校史展厅不仅是高校历史的陈列之所,更是精神传承与文化认同的重要载体。然而,许多校史展厅在建设过程中常陷入“资料堆砌”“形式雷同”的困境,难以打动人心。究其原因,往往在于缺乏清晰、独特且富有感染力的设计主题。优秀的校史展厅,应如一部立体叙事诗,让每一面墙、每一束光、每一件展品都成为校史记忆的有机组成部分。而这一切,始于对主题的精准提炼。本文从实践出发,分享校史展厅设计中主题提炼的四大核心技巧。

一、深挖校本基因:从“共性”中寻找“个性”

高校虽有相似的发展脉络,但每所学校的创办背景、学科特色、地域文化、精神气质却各不相同。主题提炼的第一步,是深入挖掘“校本基因”。例如,一所抗战时期西迁办学的大学,其“家国情怀”与“坚韧不拔”便是核心精神;一所行业特色鲜明的高校(如地质、农业、师范),则可围绕“服务国家需求”“扎根大地”等关键词展开。设计师需与校方、档案馆、老教授、校友多方对话,梳理出最具代表性、最能引发共鸣的历史符号与价值内核,避免落入“求大求全”的窠臼。

二、凝练核心语句:用一句话讲清“我们是谁”

一个成功的校史展厅主题,往往可以用一句简洁有力的话语概括,如“与国同行的百年求索”“从红船到星辰大海”“一棵树摇动另一棵树”。这类语句既体现时间纵深,又蕴含精神高度,还能指导后续的空间叙事逻辑。例如,某师范大学将主题定为“烛光·薪火”,以“烛光”象征教师的奉献,“薪火”寓意教育的传承,整个展厅由此衍生出光影交错的视觉语言、温暖柔和的色调体系,以及以“师者故事”为主线的内容架构。主题语不仅是文案,更是设计的灵魂坐标。

三、构建叙事主线:让空间“会讲故事”

主题确定后,需将其转化为贯穿全场的叙事主线。常见的结构包括“时间轴+精神线”双轨并行、“重大事件+人物群像”交织呈现,或“问题导向式”(如“一所大学如何回应时代之问?”)。关键在于避免平铺直叙,而是通过起承转合营造情感节奏。例如,开篇可设“初心之问”引发思考,中段以“奋斗之路”展现成就与挑战,结尾落于“未来之约”激发使命感。每个展区既是独立章节,又彼此呼应,形成完整的记忆闭环。

四、融入空间语言:让环境本身成为展品

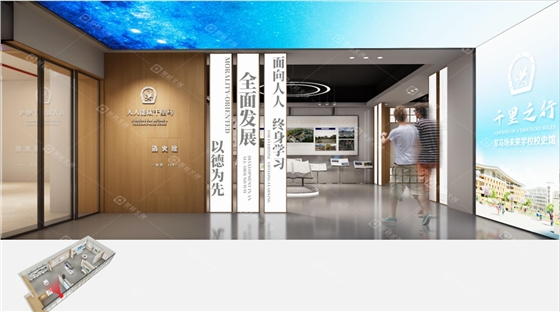

主题不应仅停留在文字层面,更要渗透到空间的每一寸肌理中。色彩、材质、灯光、造型、互动装置等元素,都应服务于主题表达。比如,以“红色基因”为主题的高校,可采用沉稳的砖红与金属质感,结合老照片浮雕墙与声光电联动装置;强调“创新精神”的理工院校,则可运用科技蓝、几何线条与动态数据可视化屏。甚至地面铺装、门把手造型、导视字体,都可暗含校徽、校训或标志性建筑轮廓,实现“无处不校史”的沉浸体验。

校史展厅的主题提炼,是一场对学校精神内核的深度解码。它要求设计师兼具历史洞察力、文化敏感度与艺术表现力。唯有以精准的主题为引领,辅以细腻的空间叙事与情感化设计,才能让冰冷的史料焕发生命温度,让参观者在移步换景间,真正读懂一所大学的过去、现在与未来。当每一处空间都成为校史记忆的容器,校史馆便不再只是“展览馆”,而是一座流动的精神殿堂——在那里,历史被看见,更被铭记、被传承、被延续。